Agora você pode adicionar o PapelPop a sua tela inicial Adicione aqui

Em audiolivro, Chico Felitti desvenda sexo, poder e glória das noites queer de SP

Na década de 1970, a cena queer de São Paulo viu surgir três figuras emblemáticas: as travestis Jaqueline Blábláblá, Andrea de Mayo e Cris Negão. Elas ainda não tinham essa consciência, mas a duras penas viriam a assumir de forma sucessória o controle de uma rede de prostituição. O esquema, criado para proteger a comunidade LGBTQIA+, chegou a reunir no fim das contas cerca de 10 mil pessoas, consagrando-se como uma máfia.

Responsáveis por colocar certa ordem nesse império marginal, hoje resgatado pelo escritor e jornalista Chico Felitti no audiolivro “Rainhas da Noite” (Storytel), as protagonistas tomaram para si algo que está muito além do poder financeiro – o controle das próprias narrativas, que se dividem entre o brilho e a dor.

Mesmo que seus passados estejam calcados em um lugar que é palco de homicídios, assédios e prisões, em consequência os únicos rastros documentados em mundo de eburocracias, existe por outro lado a memória. Quem as viu circular pelo centro da capital ou mesmo manteve uma convivência faz desabrochar um legado de irmandade, doçura, riqueza e compaixão.

“A história das protagonistas é uma história oral porque nunca foi documentada”, narra a atriz Renata Carvalho, conhecida nacionalmente após atuar como Jesus Cristo na peça teatral “O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu”. “Não há registro oficial dos anos em que Cristiane Jordan (Cris Negão) foi vítima de pedofilia obrigada a se prostituir quando não tinha completado nem 13 anos. Tampouco há inquéritos ou processos judiciais dos assassinatos que Andrea de Mayo declarava publicamente ter cometido. Também não há documentação da riqueza financeira e dos feitos artísticos dessas mesmas pessoas”, prossegue.

Andréa de Mayo, Kelly Cunha e Jacqueline Welch/Blábláblá (Foto: Divulgação)

Entre plumas, fatos, diálogos e lypsincs relatados por mais de 100 pessoas, o trio de rainhas ganha a chance de ter sua trajetória contada de maneira digna e completa. Na obra de Felitti, dividida em 7 capítulos, o leitor tem a chance de conhecer uma realidade extraordinária e cheia de particularidades. É possível entrar, por exemplo, na boate Proibiduh’s, criada por Andréa de Mayo para travestis em uma época em que as próprias pessoas LGBTQIA+ fechava as portas para elas.

“A vontade de escrever essas histórias sempre existiu, sempre houve gente muito boa e qualificada querendo contá-las”, diz o autor por telefone ao Papelpop. “Agora estamos chegando em um momento em que a gente pode partir de um pressuposto em que somos da comunidade, entendemos que a comunidade é oprimida, mas também não devemos focar só em opressão”.

Finalista do prêmio Jabuti em 2020 pelo livro-reportagem “Ricardo & Vânia” (Todavia) e colunista da Folha de S. Paulo, ele também lança agora em formato físico a biografia de outra personagem capaz de provocar deslumbramento: Elke Maravilha. Nesta conversa, o escritor fala sobre opulência, analisa as narrativas queer do momento e faz uma reflexão sobre a liberdade que guiou suas personagens à eternidade.

***

Papelpop: Por que sentiu a necessidade de fazer esse livro?

Chico Felitti: Era uma vontade muito antiga de contar uma história que eu ouvia de algumas amigas travestis e drag queens, gente bem das antigas com seus 60, 70, 80 anos. Por mais que elas não admitam nunca ter essa idade, elas têm essa idade. Elas comentavam sempre sobre a época das babadeiras, das pesadonas, das rainhas. E eu ouvia sempre muito por cima, não entendia direito o que era aquilo. Quando parei pra conversar com a Kaká di Polly e entendi que de fato tinha existido uma máfia estruturada e rolado muito dinheiro e poder pelas mãos de três líderes muito bafônicas. Pensei ‘Meu Deus, isso é muito ‘GoodFellas’, sabe? Só que da nossa comunidade. Entendi o quanto era legal e o quanto isso não existia. Se você procura na internet, vai encontrar pouquíssimas coisas. É uma história que nunca tinha sido contada e que tava meio se esvaindo. As pessoas que viveram isso, que viram os fatos se desenrolarem, estão morrendo. Miss Biá, minha primeira entrevistada, não sobreviveu pra ver o livro pronto. Perdemos ela pra Covid.

A jornalista colombiana Silvana Paternostro, que atuou na Paris Review e no The New York Times, diz em um dos livros que publicou: “A história oral ressalta a verdade de cada pessoa, isso faz parte do seu encanto”. Concorda com ela?

Concordo 100%. Não conhecia essa frase e achei belíssima, vou me apropriar dela [risos]. Essa ideia vai ao encontro de absolutamente tudo o que eu, instintivamente, acreditava. ‘Rainhas da Noite’ é uma história que não poderia ser contada se ela dependesse dos métodos de apuração convencionais. Por exemplo, se eu precisasse passar pelo escrutínio de apresentar documentações, fotografias, não conseguiria. Estamos falando de um universo tão marginalizado que não se registrava isso. É o silêncio arquival que eu falo no início do livro. É uma teia de histórias orais, um tapete construído a partir de lembranças das pessoas que experienciaram isso. Acho a iniciativa gigantesca porque ela é a construção de uma simbologia, de uma existência. A história que passa a existir a partir do que contam as pessoas que estavam ali. Nós, as bichas mais jovens, que viemos depois ou aquelas que não eram de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980, nunca iríamos saber que isso existiu.

Você cita a escuta de mais de cem depoimentos, mas não tinha documentos formais. Trabalhou com poucos boletins de ocorrência, micro notas em jornais… Por que a violência arquival é um problema tão sério?

Porque ela cria um ciclo sem fim, um ciclo vicioso de apagamento. Então tá, essas pessoas existiram em uma época em que elas eram ainda mais segregadas, marginalizadas. Por causa disso elas não saíam no jornal, não eram sequer documentadas na Justiça. Muitas nem tinham documento. Depois, quem quiser contar a história delas não vai conseguir justamente por causa dessa falta de arquivo. Quando a gente escolhe não contar algumas histórias, isso tem um efeito, um eco que dura por muito tempo. A partir do momento em que se inicia uma investigação que seja pela memória das pessoas, você rompe com isso. As pessoas passam a poder consultar essa história, algo que até então não era possível. Existem acontecimentos que já estão no arquivo, mas é difícil inserir nele próprio outros novos. Este é também um esforço da Carmen Maria Machado [escritora, ensaísta e crítica norte-americana]. A autora discute as relações abusivas que teve enquanto mulher lésbica e vai atrás de respostas sobre o por que de a gente não falar sobre abuso em relações homoafetivas. Ela me influenciou muito na escrita desse livro.

“Rainhas da Noite” chega na mesma semana em que se encerra uma exposição no Instituto Moreira Salles com fotografias de travestis e transformistas feitas pela a Madalena Schwartz em SP nos anos 1970…

… Exato! Eu fiz um texto pro catálogo e fui atrás de pessoas anônimas que ela tinha fotografado, descobri a identidade de algumas pessoas que não tinham nome. Foi um projeto desenvolvido junto com ‘Rainhas da Noite’ e pra mim foi mais ou menos como uma cereja do sundae. Um puxadinho de um trabalho que eu já tava fazendo.

Paralelo a isso, o Renan Quinalha [advogado, ativista e professor de Direito da Unifesp] acaba de lançar um livro sobre a ditadura e a repressão à comunidade nos anos de chumbo. Parece que existe um novo fôlego em diferentes esferas quanto a esse movimento de resgate de histórias marginais, ainda que não orquestrado. Como observa isso?

Eu acho que a vontade sempre existiu, sempre houve gente muito boa e qualificada querendo contar. O que acontece é que o mercado percebeu o quanto isso vende. Agora temos uma abertura muito maior pra passar pelo mercado. Não acho que a intolerância tenha ficado menos intolerante, esses setores responsáveis só perceberam que isso interessa. Começaram a fazer produções como ‘Veneno’, o próprio livro do Renan que é excelente… Perceberam que esse tipo de produção se tornou lucrativa.

Não deixa de ser uma crítica.

Sim, com certeza. O mercado editorial não é um mercado que abraça a diversidade, assim como o cinema não abraça a diversidade como deveria, por exemplo.

Um controvérsia comum envolvendo narrativas LGBTQIA+ é o fato de que, historicamente, quase sempre estivemos em posição de sofrimento, vivendo a jornada do herói descrita por Joseph Campbell. O seu livro vem para romper com essa ideia. Com o que se ocupam as narrativas queer atualmente?

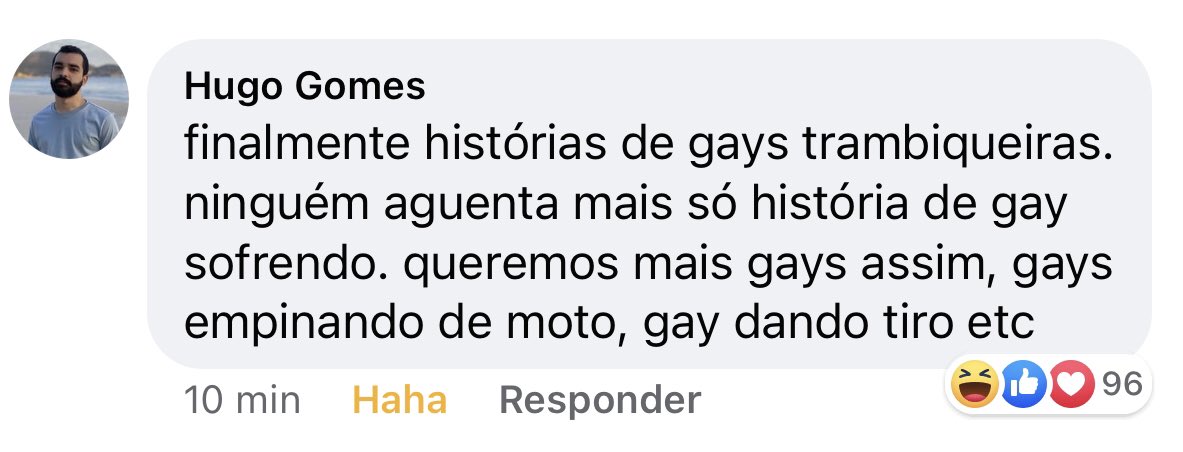

Nos últimos anos a gente foi entrando numa nova onda que contempla exatamente isso que você falou. Essa ideia tá bem resumida no meme ‘Finalmente uma história de gays que não é de sofrimento. Quero gays atirando e empinando moto’ [risos]. Estamos chegando em um momento em que a gente pode partir de um pressuposto em que somos da comunidade, entendemos que a comunidade é oprimida, mas também não devemos focar só em opressão. Em ‘Rainhas da Noite’, por exemplo, eu falo de opulência, riqueza, beleza e outros aspectos que estão dentro de um universo de dominação. Mas as narrativas não podem estar restritas apenas às dificuldades do jovem de sair do armário, das dificuldades do primeiro amor… É bom abrir o escopo, levantar o drone e contar outros acontecimentos desse universo LGBTQIA+, eles existem. A gente pode ser tudo, bancário, bandido, presidente. O legal é contar todas as histórias.

‘Bacurau’ faz isso bem ao revelar um herói/heroína que é uma figura queer.

Exatamente! É uma surpresa, e você não precisa ser só uma coisa.

Reprodução/Facebook

Tem medo de esbarrar em algum clichê enquanto está escrevendo? Você se autocensura com frequência?

Eu acho que é bom ter cautela e é bom ter leitores. A Renata Carvalho, além de emprestar a voz pra esse audiolivro, foi uma leitora. Tem coisas que estão programadas no nosso cerebelo e às vezes a gente pode escorregar e cair num clichê por mais que você não queira. É preciso estar atento o tempo inteiro e dar isso pra pessoas que você confia lerem antes de a coisa encontrar o mundo. Fica mais fácil corrigir, dá tempo de aparar essas arestas. É uma vigilância constante pra conseguir driblar pelo menos o grosso dos clichês.

Você fala da Renata Carvalho… a participação dela na narração de ‘Rainhas da Noite’ não só dá outro contorno à obra, como também uma nova dimensão da representatividade inserida ali. Levando em consideração as personagens que você majoritariamente se interessa, considera que seu trabalho como escritor é também um trabalho político?

Não é consciente, pode até ser. Olhando pra trás, se eu viro o retrovisor, faz algum sentido. Mas não é a intenção. Parando pra pensar a Elke foi super segregada, foi vítima de misoginia e teve seu potencial desprezado. Ricardo e Vânia também foram segredados, obviamente. Com as rainhas da noite não foi diferente. Meu olho vai muito instintivamente pra quem está nas margens. Adoraria que fosse uma bandeira, mas eu realmente faço essas histórias por achar que elas são muito boas.

Estava a ponto de perguntar como você seleciona essas histórias, se existe um critério. Uma palavra chave, quem sabe.

Acho que tudo nasce de um egoísmo meu. Desde [o podcast] ‘Além do Meme’, sempre quis saber quem era a Bete, tinha uma aflição dentro de mim. Isso se seguiu até as personagens de ‘Rainhas da Noite’, um interesse que começou com o nome da Jaqueline Blábláblá. A princípio só sabia que ela era uma cafetina riquíssima e achei de cara esse nome algo maravilhoso. Bastou isso pra saber que tinha que ir atrás, devia ter algum fubá nesse angu.

Miss Biá foi a primeira entrevistada para este livro e teve uma participação muito relevante na reconstrução dessas histórias. Como recebeu a notícia da morte dela?

Foi um baque enorme. Foi meu primeiro baque de Covid. A gente se conhecia há anos, já tinha entrevistado ela pra Folha de S. Paulo décadas atrás, a gente se reaproximou por causa do livro e depois ela foi internada. Biá recebeu alta, tinha melhorado… até fiz um post no Instagram pra comemorar e dizer que ela era um tipo de pessoa que precisava ser celebrada em vida, daqui a pouco não estão mais aqui, mas logo em seguida ela teve uma recaída e morreu. Eu tava realmente muito próximo dela, da Kaká di Polly, Divina Núbia, Marcinha do Corinto. Me aproximei muito dessas figuras com quem tive um contato muito simpático por causa do livro. Eu ficava no telefone por horas com a Kaká, devo ter falado mais com ela do que a minha mãe neste ano. Era o dia inteiro, 4h por dia.

Acha que é um defeito dos millennials ignorar a história de figuras como ela ao mesmo tempo em que temos uma idolatria tão grande por ícones como a Pabllo Vittar?

Cara, eu sou meio Pollyanna Moça. Percebo que ao mesmo tempo em que existe muita gente jovem que acha que o mundo nasceu com a Lorelay Fox e o Diva Depressão, existe uma outra parcela significativa que tem muito interesse pela história. É só observar o sucesso de ‘Veneno’ e outros conteúdos de youtubers de cultura que resgatam história de pessoas que foram da nossa comunidade como o Jorge Lafond. São conteúdos bem-sucedidos em termos de números. Existe um desconhecimento, mas na mesma proporção em que se nota um interesse pela trajetória de precursoras, por quem abriu caminho. Sinto que essas coisas coexistem.

Foto: Divulgação/David Zingg/acervo IMS

Antes de começar a entrevista você me contou que tinha recebido os primeiros exemplares físicos de “Elke: mulher maravilha”. Você eleva as figuras dos seus biografados ao mesmo tempo em que levanta questões íntimas, compartilha o que essas pessoas esconderam por uma vida. O que Elke te diria sobre você ter revelado detalhes da certidão de nascimento dela, por exemplo?

Ela ia ficar putaça, iria odiar, querer quebrar tudo. Essa foi uma personagem que ela levou muito a sério e em uma missão muito competente. Pra você ter uma noção, nem os maridos dela sabiam disso. Falei com os que ainda estão vivos e ela escondeu de todos. Ela se sentiria mal, obviamente, porque ela sempre odiou a ideia de uma biografia porque ela foi tão competente enganando um país inteiro não só quanto ao lugar em que nasceu, mas também sobre várias outras histórias que ela contava de forma adaptada, que ela teria ficado bem puta. A palavra é essa. Ela era um dos melhores personagens já criados na nossa cultura, só que ninguém teve acesso a outras faces. Por exemplo, ninguém via ela sem peruca, pra ela era muito forte. Ninguém via o cabelo natural dela, que talvez fosse uma fragilidade.

Muita gente te escreveu e ainda vai te escrever relatando histórias com ela, da mesma forma como aconteceu com o Ricardo. A experiência de ler “Elke” reafirma o quanto a existência dela foi fantástica… Acha que ela sabia que era tão grande?

O furacão não sabe que é um furacão. No olho dele tá tudo tranquilo, é o lugar mais manso do mundo e estando lá você não tem noção do que acontece lá fora. Com a Elke foi assim. Pra todo mundo que eu ouvi, e eu ouvi gente pra caralho, ela não tinha a menor ideia. Ela era essa pessoa afável, aberta, generosa, um pouco infantil até nas birras que dava quando ficava brava, mas não tinha a menor dimensão do próprio impacto na cultura, no quanto mudou a vida das pessoas. Uma das histórias que me mandaram pelo Instagram foi a de um menino trans do interior de Goiás que só topava colocar vestido pra fazer foto pros parentes quando a avó dizia ‘Vamos nos fantasiar de Elke?’. Ele achava aquilo bonito, passava a ser uma brincadeira interna porque ele amava a Elke. Não temos noção do quanto simbolicamente ela foi importante, do quanto ainda é. Ela foi a Kim Kardashian brasileira, que pensou essa carreira, batalhou pra isso, mas dizia que tudo caiu do céu. Era mentira. Quando a questionavam sobre sua entrada na TV e na moda a resposta era sempre uma balela de ‘me ofereceram’. Uma mulher tão perseverante e com tanta gana de vencer não era bem vista.

O ponto que entrecruza Elke e as Rainhas da Noite é, justamente, o fato de elas serem todas figuras encorajadoras. É isso que as mantém tão vivas?

Por terem sido vítimas de discriminação, todas elas eram muito livres, com certeza as pessoas mais livres que já conheci. Se você pensa que com todo o dinheiro que a Andreia de Mayo tinha ela resolveu abrir uma boate pra travestis em 1990 porque travestis não podiam entrar em outros estabelecimentos… É muito libertador. Liberdade não morre nunca.

***

“Rainhas da Noite” está disponível em audiobook no Storytel. Ouça no link.